“民转公”再提速,民办教师何去何从?

8月25日,教育部官网内容更新,发布教育部发展规划司负责人就《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》答记者问,也就是前段时间引起热议的“民办校转公办校”文件的解读内容。

在该内容中,教育部发展规划司负责人就“如何确保规范工作取得实效?”问题谈到,“教育部已将此项工作纳入省级人民政府履行教育职责评价范围和部属高校党政主要领导干部经济责任审计范围”,足见国家层面对公参民学校合规整改工作的重视。

民办校的急刹车

今年3月,广州市教育局官网发布《广州广雅实验学校转办为公办学校》公告,该消息迅速刷爆了教育圈。

据悉,广雅实验学校是当地一所极具影响力的民办学校,该校创办于2002年,师资力量相当雄厚。截至2020年,该校中考成绩七科平均分连续15年名列前茅,其中6年名列广州市第一名,其毕业生绝大部分流向广州“八大名校”。

“民转公”改制后,广雅实验学校将更名为西关广雅实验学校东风西路校区,设置三年过渡期,不再享有自主招生权,纳入公办初中多校划片,实行电脑派位。

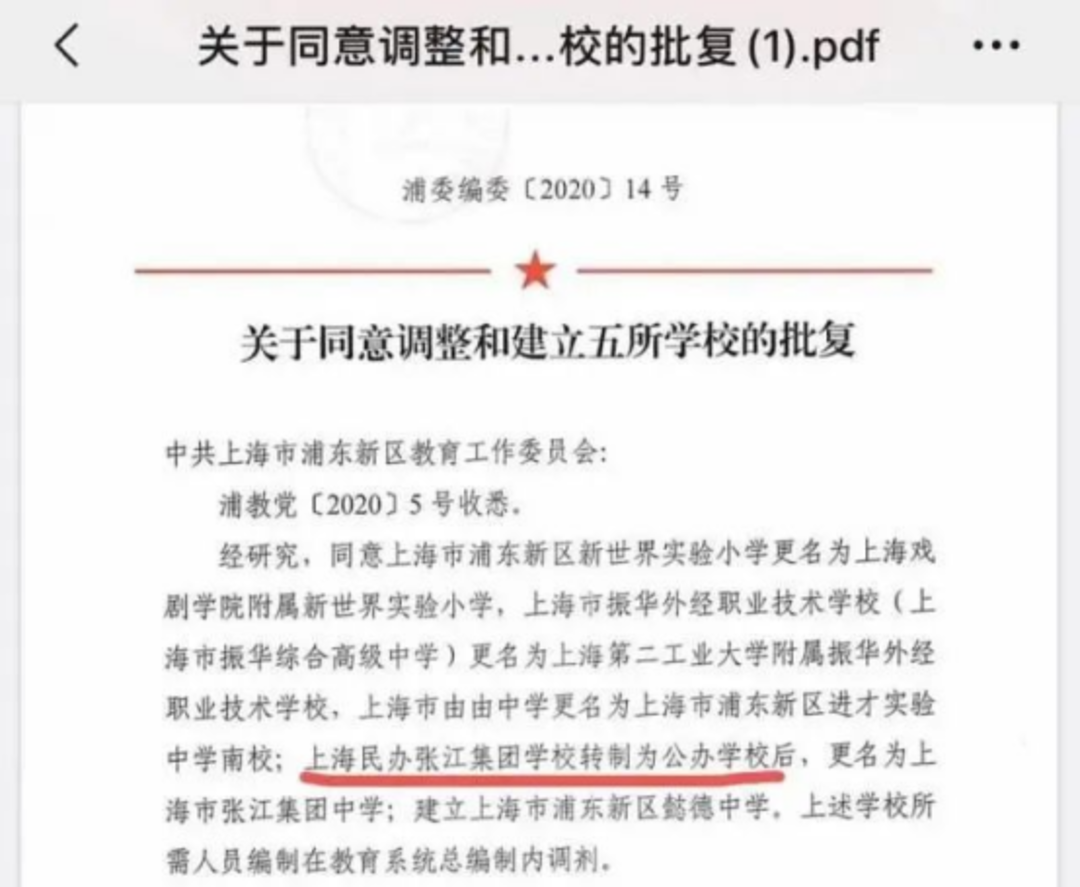

而在更早些的2020年3月份,上海知名民办张江集团学校正式转为公办校,更名为上海张江集团中学。

张江集团中学创办时间时间并不算长,但该校历年交出的中考成绩答卷同样令人瞩目:自2006年该校创办以来,中考成绩常年保持在浦东新区第一,全上海市的总排名中甚至没掉出过前五,平均分数仅次于华育、兰生复旦,属于当之无愧的上海民办教育的排头兵。

该校突然宣布转为公办校后,引起了上海市家长的热烈讨论,已经在读的学生家长如临大敌,坚决“反对”张江集团中学转制,另有该校邻近小区家长群体连夜写下申请信,希望张江集团中学在转制后将招生片区划分到该小区。

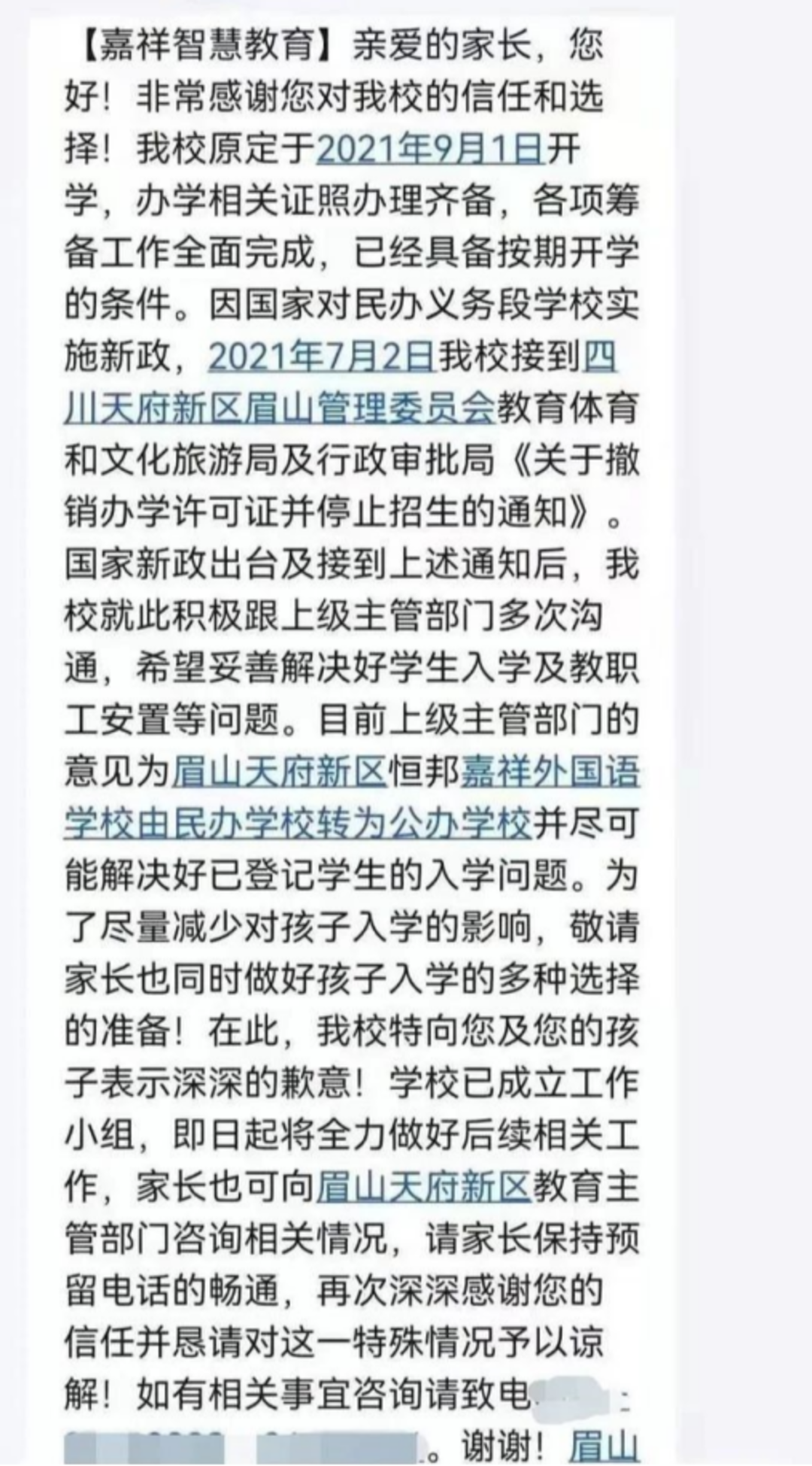

更近些的事例也不难找。7月2日,四川眉山天府新区恒邦嘉祥外国语学校宣布已被撤销办学许可,立即停止招生,将由民办校转为公办校。

7月28日,河南省淮阳第一高级中学召开“民转公”工作筹备会,校长王业生向有关部门正式递请《淮阳一高关于学校捐献报告》,将学校整体捐献给当地政府。

越来越多的事例证明:不管你愿不愿意,“民转公”的大潮已经来了。

过度商业化是原罪

在5月17日教育部“新民促法”新闻发布会上,教育部发展规划司司长刘昌亚在会上表示,2020年全国共有民办学校18.67万所,占全国各级各类学校总数的比例超过1/3;在校生5564.45万人,占比接近1/5。

这一比例相较于其他国家明显偏高,欧洲国家民办教育比重通常维持在3%-7%,日本则低至2%。

过高的民办教育比重已经带来了诸多实际问题,在过去的十余年中民办教育极速扩张,为保证学校品牌的吸引力,部分民办校高薪从公办校挖来名师,砸下重金升级教学硬件,且民办校本身不受片区的限制,争抢生源、掐尖儿化招生的现象已经十分严重,已与我国教育公平化方向产生偏差。

而一些民办校为了谋求上市,与房地产商相互关联,大炒学区房概念,加重了城市中家长择校成本和焦虑情绪。

过量的民办教育,亟待瘦身。

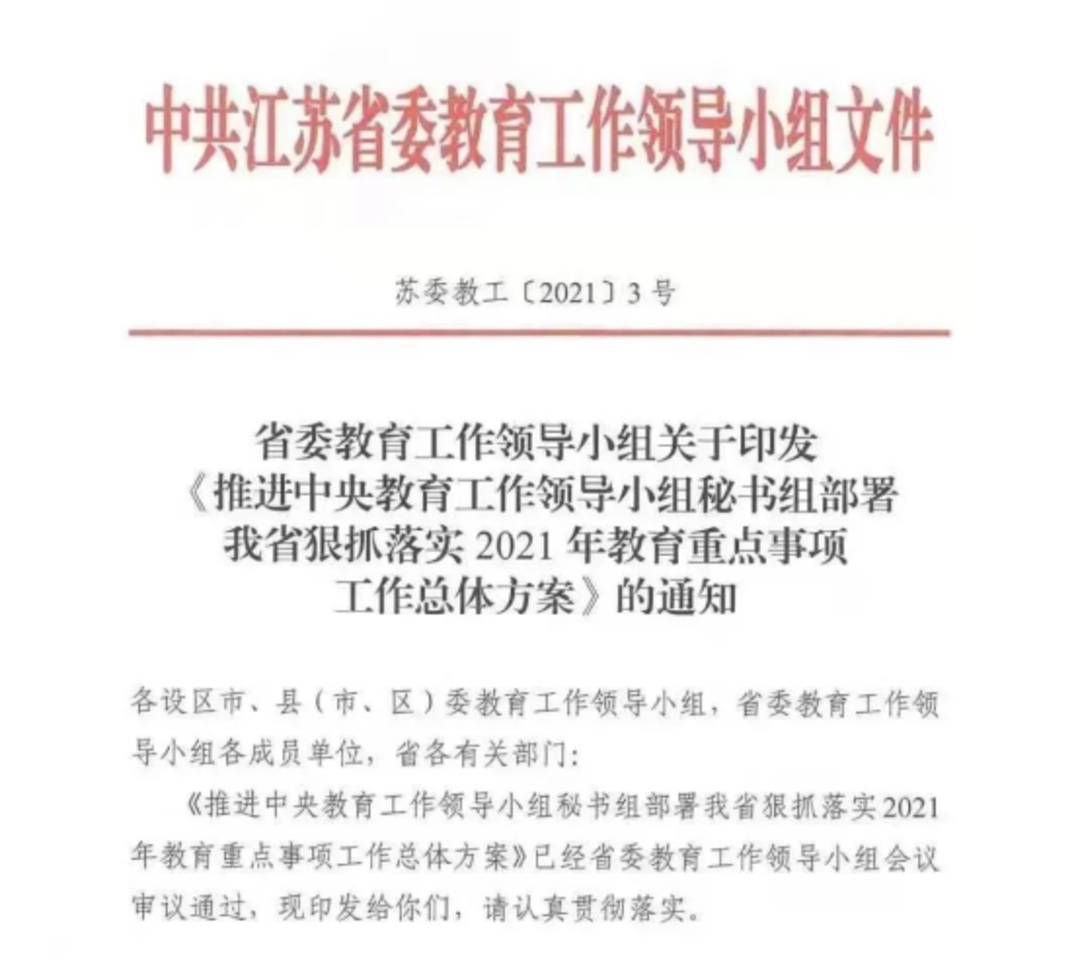

6月2日,江苏省率先发出通知:原则上不再审批新的民办义务教育学校,力争用2-3年时间将全省民办义务教育学校在校生数占义务教育学校在校生总数的比例降至5%以下,县域内民办义务教育学校在校生数占义务教育学校在校生总数的比例降至15%以下。

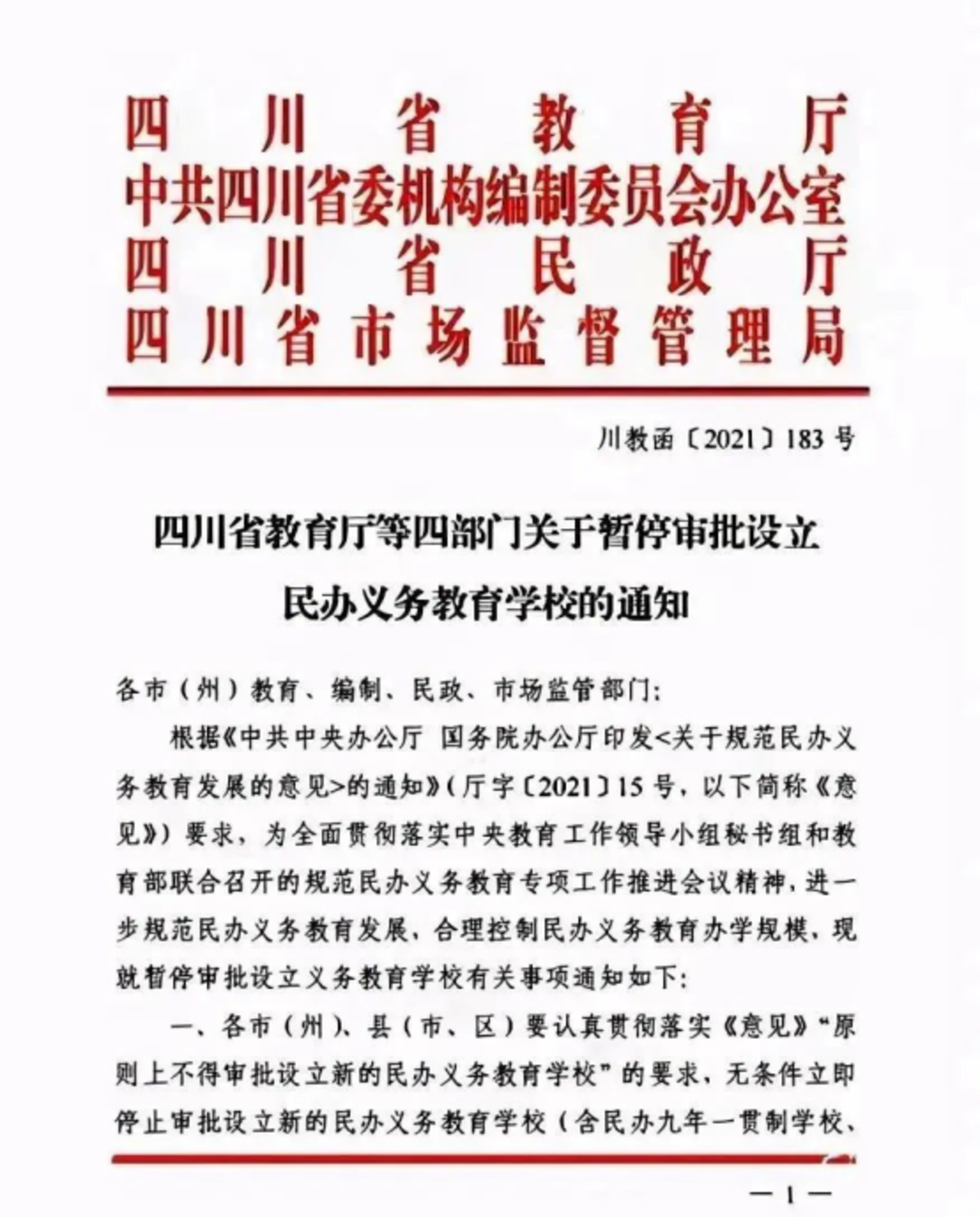

6月11日,四川教育厅等四部门联合发布《关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知》,通知中提到“无条件立即停止审批设立新的民办义务教育学校”,措辞极为严厉。

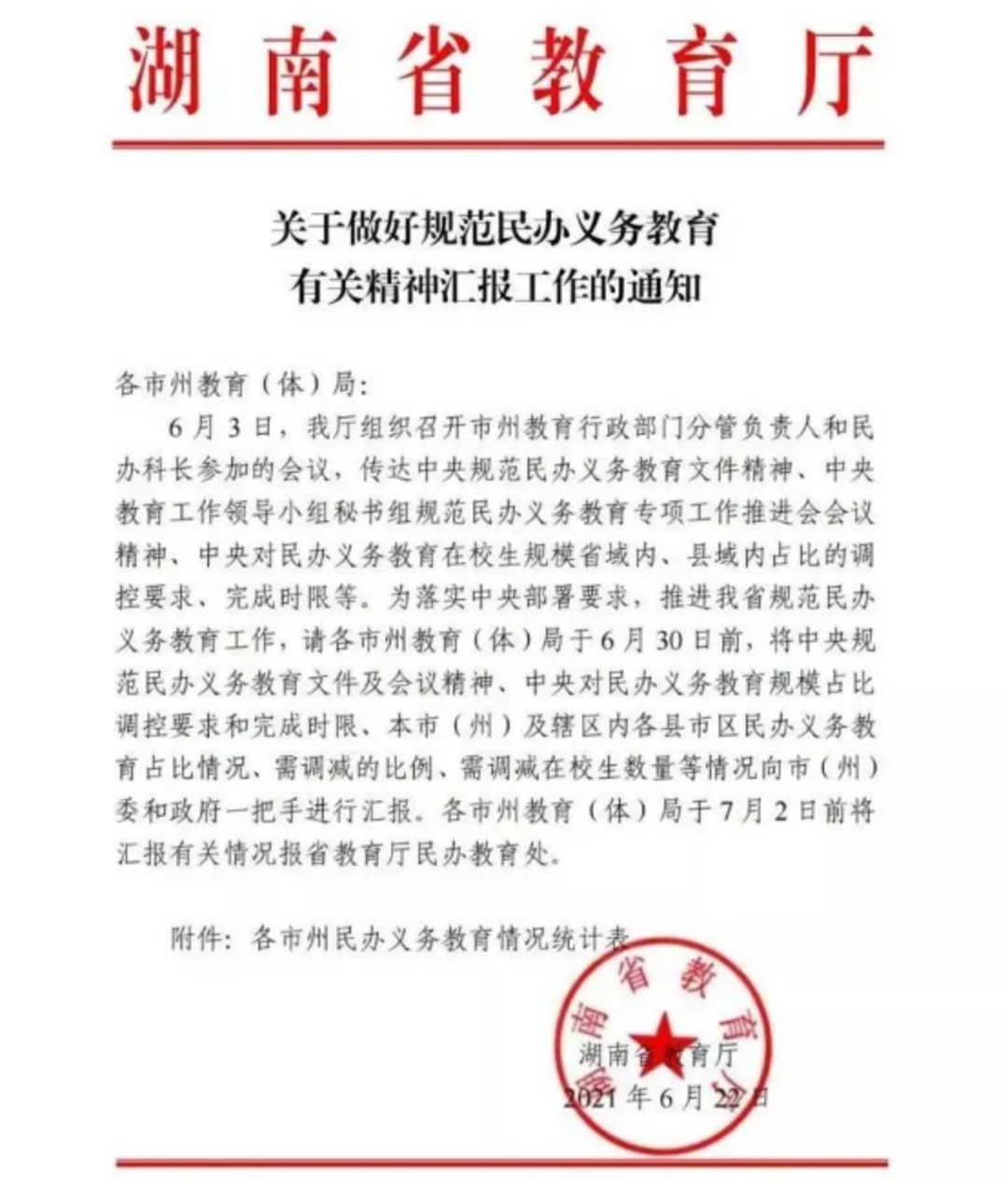

不到半月,6月22日,湖南省教育厅发布《关于做好规范民办义务教育有关精神汇报工作的通知》,《通知》中明确将推进全省规范民办义务教育工作落实中央对民办义务教育在校生规模省域内县域内占比的调控要求。

湖南省明确要求调减民办义务教育占比,民办初中、小学在校生人数占义务教育在校生总数的比例将调减至5%以下,全省民办小学、初中在校生规模预计调减36.4万余人,原则上不再审批新的民办义务教育学校。

而在民办校群体中,公参民的情况更为特殊。

先来了解一下什么是“公参民”,百度百科释义为“公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校”,由于优质教育资源的短缺,公办校以品牌输出的形式,利用自身学校知名度与资源调动参与民办校建立,也就是所谓的“名校办民校。”

前文中所提到的几处事例,主角均为典型的“公参民”学校。

同样在5月17日教育部“新民促法”新闻发布会上,刘昌亚司长就公参民情况谈道:“公办学校以品牌输出方式参与举办民办学校,是特定历史阶段的产物,但也产生了较多的问题。”

这种模式一方面稀释了公办学校本身的品牌资源,加剧教育焦虑,由此衍生出社会问题。

另一方面,公办学校参与举办的民办学校,利用公办学校的优质品牌,采用民办学校的收费机制,对公办学校和民办学校都造成了不公平竞争,扰乱了教育秩序。

透过双减意见与新民促法,我们能明确感受到国家近些年进行教育改革的决心与魄力,此次再将“民转公”工作提速,或许仅仅是对学校系统革新的开始。

“六独立”要求是关键

明白了民转公是大势所趋后,作为学校在职老师,我们应该从哪几方面来辨别自己所在学校是否需要进行改制。

其实答案就在昨天教育部官网更新的“答记者问”内容中。

首先,需辨别自己所在学校是否属于“公参民”类型,在该内容中,教育部发言人就公参民改制适用对象诠释为如下三类:

第一类,公办学校单独举办的民办义务教育学校。

第二类,公办学校与其他公有主体合作举办的民办义务教育学校。

第三类,公办学校与其他社会组织、个人合作举办的民办义务教育学校。

如果你的就职学校不属于上述三种类型,那您大可将文章页面关掉,喝喝水吹吹风,整改行动短时间内不会影响到您的工作。反之则继续往下看。

属于以下四种情形的“公参民”学校,必须进行改制。

一、公办学校单独举办或者公办学校与其他公有主体合作举办的“公参民”学校。

二、公办学校与其他社会组织、个人合作举办的“公参民”学校,经协商一致且条件成熟的。

三、既有居住社区配套建设的“公参民”学校,在条件允许的情况下转为公办学校,也可通过政府购买服务方式提供学位、继续办学。

四、公办学校与其他社会组织、个人合作举办的“公参民”学校,不符合“六独立”要求且难以整改到位的,可视情况转为公办学校或终止办学。

在第四条中,提到的“六独立”要求,官方释义为:独立法人资格、校园校舍及设备、专任教师队伍、财会核算、招生、毕业证发放。

民办教师何去何从

此前教培行业观察曾推送过四川天府嘉祥转公办校的内容,有读者朋友在留言区咨询民转公学校的教师是否会提供公办校教师编制、是否还能继续留校任教等问题,教培君依靠搜集到的信息,对此类问题进行统一解答。

首先明白一个大前提,公办校除代课老师外,都是需要通过教师招聘考试才能就职,考编的困难我相信关心此话题的读者都清楚,这也就从根本上造成了绝大部分私立校的教师平均水平相较公办校教师会有逊色。所以,教育部门不可能完全保留改制前私立校教师团队,更不可能直接给原有教师派发编制。

而就目前的民转公工作内容来看,学校通常会给教师设置过渡期,由教师自主选择去留问题,选择离开的教师,校方也会就此给到额外补偿。

选择留下的老师中,无外乎两种情况,在编和不在编。

在编的教师比较轻松,民转公工作如何于他们来说影响微乎其微。而对于不在编的老师,据各地落实情况来看,民转公非在编教师最终将会转变为公办校代课教师或聘任制教师。

代课教师比较好理解,由学校自己组织招聘,且工资较在编教师要低不少,某些学校甚至不会缴纳五险一金,工作稳定性较差。

而聘任制教师相较于前者福利待遇要好很多,薪资水平与在编教师无差别,但五险一金等均按企业险缴纳而非事业单位保险。

具体会采用哪种形式,各地的落地措施也皆有不同,但不管是前者还是后者,想要得到一份稳定的工作仍需考编,据网传消息来看,对“民转公”非在编教师考编会“根据实际情况进行一定调整”。

一句话总结:“民转公”不存在“给编制“可能性,不在编的教师要自己考编,条件可能会有所放宽。

在教育部等八部门发布《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》第二条的末尾,《通知》中写到“各地要因地制宜、审慎推进,一省一方案,力争用两年左右时间,理顺体制机制,实现平稳过渡”。

有人说两年后所有的公参民学校将彻底成为历史,教培君觉得这种说法还是太夸张了,公参民改制工作涉及群体巨大,教师与学生安置方案、经营模式改制等等并非一朝一夕便能走通。

但回头看看在“双减意见”下已是秋风萧瑟的学科类培训机构们,我又不禁嗤笑自己的短视,这是一场事关1.5亿义务教育阶段学生的宏大改革,任何个体的不解与猜忌,都不会对其造成丝毫影响。

顺势而为,前路珍重。

文章来源:教培行业观察

版权声明:转载教培行业观察的原创文章,需注明文章来源以及作者名称。公众号转载请联系开白小助手(微信号:eduguancha01)。违规转载法律必究。

扫描二维码,第一时间获取教培行业的资讯和动态。

从此和教培行业观察建立直接联系。

本栏目文字内容归jpguancha.com所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

Copyright ©教培行业观察 | 京ICP备20027311号-2

参与评论